柯智懷/境外/最後兩日:修訂版本之間的差異

(→北之丸) |

(→其他地點) |

||

| 第 136 行: | 第 136 行: | ||

===其他地點=== | ===其他地點=== | ||

| − | |thumb|500px|center| | + | [[File:田町車站20170531.jpg|thumb|500px|center|早晨的'''田町車站'''。站房上的一整列通風設施是其特徵。]] |

| + | [[檔案:慶應大學圖書館舊館免震解說牌.jpg|thumb|500px|center|'''慶應大學圖書館舊館'''工程圍牆上有關減震工法的細節圖解,做得相當用心。]] | ||

| + | [[File:三菱一號美術館20170531.jpg|thumb|500px|center|'''三菱一號美術館'''是仿照1894年三菱集團最早的公司三菱不動產所建之日本第一棟辦公大樓三菱一號館的私有美術館,屬於晚期文藝復興式維新主義建築,於2009年竣工。去到的當天有旅行團包場。]] | ||

| + | [[File:明治生命館20170531.jpg|thumb|500px|center|明治生命館為日本第一家正式註冊的私有保險公司明治生命保險所興建、古典式維新主義的八層辦公大樓建築,以當時私有公司興建的維新主義建築而言量體極為巨大,相當氣派,在裡面工作想必是一件非常風光的事情。目前明治生命館雖然登錄重要文化財、但仍由明治生命保險繼續用作辦公室的關係,一般人不能進入。]] | ||

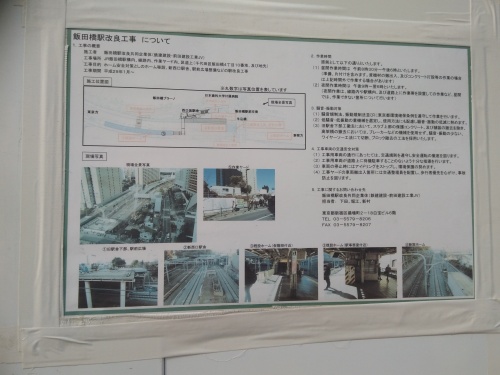

| + | [[檔案:飯田橋站改良工程告示牌.jpg|thumb|500px|center|'''飯田橋站'''改良工程的告示牌。整個牛込橋(與飯田橋兩座橋包夾著飯田橋車站)都被施工圍牆覆蓋。這張告示牌寫著車站正在進行像是把整個月台移動230公尺之類的大工程。]] | ||

| + | [[File:高圓寺劇場20170531.jpg|thumb|500px|center|'''高圓寺劇場'''是現代前衛主義建築,比只在乎「反直覺」設計效果的經典前衛主義多了平滑化的要素,但不如後現代-前衛主義嘗試加入科技感。設計上融合了高圓寺中「圓」的元素,令人想起連結大和運輸和「輪」作為設計理念的黑貓宅急便物流中心。]] | ||

| + | [[File:高圓寺劇場一樓20170531.jpg|thumb|500px|center|高圓寺劇場一樓內部也能看見許多圓點,作為照明使用。]] | ||

| + | [[File:羽田CHRONOGATE物流中心夜景.jpg|thumb|500px|center|回到大田區後嘗試拍攝'''黑貓宅急便物流中心'''的夜景,不過因為曝光不良的關係沒有拍得很好。這是本次在日本拍的最後一張照片。]] | ||

==第七日 <small>6/1</small>== | ==第七日 <small>6/1</small>== | ||

2018年4月27日 (五) 19:36的最新修訂版本

目錄

第六日 5/31

品川車站 品川駅 08:56

第五日就把預定要去的車站都去完的關係,我們在第六日進行了建築巡禮,預定地點有慶應大學、東京鐵塔、惠比壽啤酒廣場、東京鐵塔和東京車站周邊新穎和古老的建築等等。

從大鳥居站出發的列車只開到品川站,同時也因為搭膩了地下鐵淺草線(幾乎每天都搭乘京急和淺草線的直通列車離開飯店),所以在這裡進行轉乘,前往最接近慶應大學的鐵路車站田町站。

品川站內部開放明亮,使用大量挑高設計,有新現代主義的風格,不過主站房外觀仍是規規矩矩的實用主義格式;挑高的部分類似上野車站的棚架,是事後在既有站房的後方多架設出來的。

先前在新橋車站一段提過,雖然新橋車站最早動工、也是零點標誌所在地,品川車站其實是日本第一個開業的鐵道車站。當年通車,現在被稱為東海道本線的鐵路,使用了當時作為鐵路沿線地理教材的歌曲《鐵道唱歌》作為發車音樂。

《鐵道唱歌》是明治時期創作的六篇長歌,每篇有40至72行歌詞,一行四句。一篇全部唱完要花上20分鐘,所以說是長歌可不是說假的。其中第一篇第一行的歌詞現在被刻在新橋站旁的石碑上,今日仍繼續傳唱著。

汽笛一声新橋ヲ、ハヤ我汽車ハ離レタリ、愛宕ノ山ニ入リ残ル、月ヲ旅路ノ友トシテ。

汽笛一聲響徹新橋,蒸汽火車載我馳離,入愛宕山中不回頭,只願明月伴我旅路。-《鐵道唱歌》第一篇第一行

筆記》儘管記得在兩個時間點來過品川車站進行轉乘,不過已經不記得確切日期了,也沒有留下照片(其中一次很可能是在第二天的上午,因為那天我問了列車有沒有經過品川車站)。

慶應義塾大學 慶應義塾大学 09:36

慶應義塾大學最古老的三田校區本部位於東京都中部偏西的港區田町一帶,是日本最大的私校,也是許多首都圈高校畢業生的私校第一志願。

慶應義塾最初開始於福澤諭吉於築地所開設的蘭學塾,教授在江戶後期相當流行的荷蘭科學與文化思想。1868年,福澤蘭學塾遷校到濱松町,因當年年號是慶應所以從此改稱慶應義塾;「義塾」為英語「公共學校」的翻譯。

1871年,慶應義塾遷至現址,時逢明治維新,日本政府希望能將義塾改造成日本一流的私校,撥款支持興建新校區,所以義塾內布滿了以愛德華式、文藝復興式及巴洛克式為主的維新主義建築。戰後留存下來的兩座古老建築,花崗岩建成的三田演說館與赤煉瓦建成的圖書館舊館被列為重要文化財,定期整修及妥善保存;大學內部也保存了多道煉瓦牆,往後赤煉瓦變成了這作大學的重要特徵,包含大學東館在內的部分新建築也以赤煉瓦建造。

筆記》福澤諭吉就住在大學的校區內,連他的祠堂也在這裡;其墓被稱為「終焉之地」。

科威特大使館 クウェート大使館 10:30

慶應大學的北邊就是東京鐵塔,儘管並非風格特殊的建築,但距離如此接近也不好錯過。

似乎是因為東京鐵塔作為廣播塔的關係,大部分國家的駐日大使館都圍繞在東京鐵塔周邊,所以在向東京鐵塔前進的路上繞去看了幾個國家的大使館,其中比較特別的就是科威特大使館。

科威特大使館特殊的造型是由日本建築師丹下健三設計,大使館落成於1970年,是日本新現代主義建築的先驅。建築使用清水混凝土作為外牆,由於上層有微妙的漂浮感而有天空之城的別稱。我們去時發現外牆水漬嚴重(這是清水混凝土外牆最大的敵人),缺乏維護,事後查詢時發現大使館已因311大地震後的防震檢查未通過而準備進行改建工程,也許會如東京車站或慶應大學的舊圖書館一樣在其下方加上免震結構,但不像前述那些文化財的這座大使館也有可能就此消失;看見它並非像我們造訪的許多地方正在進行大規模整修也許算是某種幸運。

筆記》其他拜訪或嘗試拜訪的大使館有擠在一棟大樓的大洋洲諸國大使館(包含東加、吐瓦魯、萬那杜等等,國旗夾在大使館所在樓層的窗台上所以一目了然)、外表普普通通的匈牙利大使館和莊嚴的義大利大使館等等。義大利大使館雖然在別人的照片裡看起來很漂亮,不過似乎所有設施都鎖在大鐵門之後,也沒有為此按下門鈴。

東京鐵塔 東京タワー 11:08

東京鐵塔是位於日本東京都港區芝公園內的電波塔,其自從完工起就成為了東京和日本的重要地標。不過作為與東京車站並列的地標建築物,東京鐵塔的原創性質其實不高,東京鐵塔與巴黎的艾菲爾鐵塔相當相似,而且實際上即是以艾菲爾鐵塔為藍本建造的。

艾菲爾鐵塔本身是沒有實際用途的,而東京鐵塔就像在天空樹一段提到的,實際上是一座電波塔,並有「日本電波塔」這個正式名稱,「東京鐵塔是座電波塔」這個事實也是新東京鐵塔,即東京天空樹或晴空塔誕生並取代這座東京鐵塔的原因;現在天空樹吸收了許多東京鐵塔的旅客,所以東京鐵塔變得相對比較空,不過我們還是沒有上去。

筆記》東京鐵塔高333公尺,比艾菲爾鐵塔高13公尺,比天空樹矮301公尺;東京都廳曾嘗試限制整個港區的建築物高度,但後來只限制周邊的建築物,並有了新東京鐵塔這個備案計畫。

增上寺 増上寺 12:18

東京鐵塔所在的山丘上,俯瞰範圍雖然不如在東京鐵塔瞭望台上看到的大,不過仍能看見比鄰的芝公園裡那間與東京鐵塔形成對比的古老寺廟、這間叫做增上寺的佛寺經歷了幕府時期、大日本帝國和戰後日本最艱辛的那段時光,在它身後的東京鐵塔代表著科技、現代化、與世界接軌的同時,增上寺代表著信仰、歷史的樣貌、人與人心靈之間的聯繫;在櫻花季時,人們來到增上寺,將綻放的櫻花、增上寺的本殿和東京鐵塔放入同一張照片。

或許增上寺的存在感沒有東京鐵塔大,不過代表的意義相同重要。

1867年,江戶幕府末代將軍德川慶喜將政權歸還給明治天皇,日本正式進入明治時代,同時也開始了明治維新。為了強調天照大神後代的天皇才是日本最高的統治者,強力鼓吹神道,並且為了進一步區分神道與佛教,於是下了一道神佛分離令。這一來造成了日本佛教遭到排斥與摧毀,雖然原本的神佛分離令本意並非是要排斥佛教,不過還是引發了廢佛毀釋的運動。

增上寺由於本身也屬神佛共存,因此在1874年以及1909年都遭到排佛主義者的放火與破壞,本堂因此被燒毀兩次。同時也因為神佛分離令的影響,寺廟的領地大大的縮小,空出來的部份約20萬坪寺領成為現在的芝公園。寺內原本祭祀德川家康壽像的「安國殿」,由於神佛分離令的關係,因此脫離增上寺改名為芝東照宮,但位置沒有變動。

1875年,增上寺被列為淨土宗的大本山,加上有伊藤博文等新的信徒加入,開始了增上寺的復興建設。大正時代將被燒毀的大殿重建,其他被摧毀的堂宇也開始著手整備與復建。不過到了1945年,受到太平洋戰爭的影響,增上寺一帶遭受到空襲,所有的復興重建都在一瞬間被摧毀。

戰爭結束後的1952年,增上寺設置了臨時本堂。並在1971年開始歷經約四年的時間,重新建造了新的本殿,沿用至今。

增上寺的大門從江戶時代存在至今,擁有類似淺草寺的雷門和穴守稻荷大鳥居的地位,雖然經過戰火轟炸之後,大門仍然矗立,但門內已是世俗社會的住所,大門的內外人們一天接著一天同樣為了活下去而不斷忙碌著,而非過去追求解脫的淨土了。

兩座建築物作為不同時代的象徵之下,是否也反映出了過去和現代社會的不同面向?

筆記》增上寺大門也是先前轉乘的大門站之名稱來源。雖然這麼叫,大門站其實也沒有離大門很近。

東京國際論壇 東京国際フォーラム 12:18

東京國際論壇是位於日本東京都千代田區丸之內的會議展覽中心,是公共綜合文化設施,也是東京的主要國際會議場所之一。東京國際論壇大樓原為舊東京都廳舍所在地,在都廳搬遷至新宿後開始改建,鄰近有樂町站、京葉線東京站等鐵路車站。整個設施分為7個會堂、展覽廳、33個會議室、商店、餐廳、相田光男美術館等,供各種節目及展覽等活動舉行。

其設計是以國際建築師協會之基準為基礎舉行國際公開比賽,勝出者為烏拉圭建築師拉斐爾維諾利。玻璃建成的大堂以船為題材,巨大壯觀的外觀成為建築物的象徵。

建築物外觀上沒有太多複雜的設計元素,與墨田北齋美術館比較起來前衛的成分偏少、較為靠近標準新現代主義的建築風格,主要追求的是平滑的科技感。

皇居 皇居 13:28

從東京國際論壇出發,經過三菱一號美術館和明治生命館之後,我們繼續向著東京都心的中央區域前進。

東京都心的行政區劃環繞著正中央的皇居配置,那裏是日本作為君主立憲制國家的最高峰,日本天皇的居所,雖然沒有金碧輝煌的外貌,也沒有銅牆鐵壁的防禦工事,但是與丸之內商業區、田園調布住宅區、代代木公園林間的寧靜不同,這裡的寧靜透露著莊重嚴肅的氣質。

護城河的另一邊是一般人碰觸不了的世界。

皇居原本是江戶城。江戶時期幕府共主的德川家建造了這座城池,天皇則在今天稱為京都御所的大京城,對外稱該處為首都,不過江戶城及其周邊在德川家族治下持續蓬勃發展。

明治天皇上台後,大政奉還、幕府滅亡,德川家族不再掌權,明治天皇遷入江戶城,把這裡變成了首都,明治維新的基地,進行迅速的現代化、脫亞入歐運動,稍後被天皇稱為東京的城市逐漸成形。在這樣的過程中,江戶城與不同時代的重要人物產生緊密聯繫,然後在第二次世界大戰中迎來了終結-江戶城標誌性的天守閣遭到炸毀,從此失去作為城池的實際功能。

在日本戰敗投降以後,江戶城的存在成為歷史,但天皇留了下來。天皇和他的家族繼續以日本的國家象徵之一而存在,君主立憲制的日本國成立,這裡成為了皇居...

而我們現在可以免費進去參觀。當然還是有人數限制啦。

從作為公園的一面看來,皇居開放的範圍相較於世界上大部分君主制國家的皇宮要大上許多,超過二分之一的範圍是能自由通行的(但不該進去的地方戒備同樣森嚴),其中大概可以分成三部分:外苑,更常用的名字是皇居前廣場,是皇居主護城河外的一塊皇居領地,沒有人數限制,不需要拿通行證就可以進入;裡面有一條稱為內堀大道的主要車道,所以車子可以通過。皇居東御苑是原江戶城天守閣所在地,一般說要去參觀皇居就是指這個地方,就是實際要出示證件拿通行證、有人數限制的區域。北之丸是皇居北端的主護城河外領地,目前是日本最高國技殿堂日本武道館、科學技術館和東京國立近代美術館的所在地,南側有高速公路和重要道路竹橋路通過。

外苑

東御苑

北之丸

筆記》逢月底,北之丸的博物館正在進行更換展覽的程序,所以沒辦法進入。

其他地點

第七日 6/1

我們在第七日返台。前往機場前,宅在飯店裡什麼也沒做。

飛機在日本時間下午五點從羽田機場起飛,並在台北時間晚上七點抵達松山機場,飛行時間三小時;日本快台灣一小時。