地球氣象備課/溫度與溫度傳遞

跳至導覽

跳至搜尋

什麼是溫度?

- 就實用面來說,溫度是用來表示物體冷熱程度的量度,用來為溫度訂立測量標準的單位稱為溫標。

- 但溫度的本質其實是指物質分子動能的強度,而溫標則是為分子動能的強度訂立衡量標準。

- 絕對溫標是以-273.15℃為零點的溫標,其零點稱為絕對零度,指分子動能強度完全歸零的狀態,基本上就是分子不再具有動能,除非再次加溫。

- 在氣象學中,氣溫是影響絕大部分天氣現象的一個參數,它主要透過輻射與對流傳熱。

溫度是如何傳遞的?

- 溫度傳遞的基本規則:溫度的傳遞必定是由高能量處(溫度高)傳至低能量處(溫度低)。

傳導

- 溫度由分子動能而產生,基本上也可以透過給予分子熱能來使分子產生動能。

- 傳導適用上述的溫度傳遞模型,不過這個模型也只適用於傳導,某分子加熱後給予另一個分子加熱。

- 傳導熱的速度以物體的傳導係數為準,不同物體有不同的傳導係數,通常金屬的傳導速度會比非金屬要來的快。

- 底下有一個影片,測試不同材質的熱傳導係數。

- 熱傳導係數測試實驗

對流

- 對流有另外一個較為不同的溫度傳遞模型。

- 對流是一個循環過程。假設我身旁有一個杯子(在黑板畫圖),杯子的底部有一個火源,在杯子內部放入水和茶葉,我們看到水被煮成茶了(誤),不是,應該是茶葉會呈循環狀在杯子裡不斷繞圈,但是茶葉只是一個受害者,對流的主角不是它,而是水。

- 由於溫度的本質是分子動能,所以當溫度上升時,分子動能提高,而分子動能提高就會導致分子間互相碰撞,所以各個分子之間開始疏遠,於是密度就變低了。

- 那麼密度變低和對流有什麼關系呢?讓我們繼續看下去:

- 應該不少人知道,木頭之所以會浮在水面上,是因為木頭的密度較低,同樣的,我們看到因為加熱使密度變低的水上升到了杯頂。而杯頂的水因為杯頂溫度下降,使分子動能回歸原本,密度升高,開始往下掉,然後又因為在杯底被加溫而上升,可憐的茶葉就這麼跟著水上上下下。

- 相信此時已經有人發現疑點了:如果地球是杯子的話那麼杯底的熱度從何而來呢?這個問題我們放到待會再說,我們先來介紹第三種傳熱方式。

- 以下有一個熱對流實驗的實例,不同點在於杯子替換為試管,而茶葉被替換成染料。

輻射

- 輻射是一種不透過介質的傳導方式,它是透過電磁波的分子動能來加熱,就像太陽替地球加熱一樣,微波爐替食物加熱也是一樣的原理,這只是舉例,當然不是說太陽要吃掉我們。嗯…其實也算是啦,太陽身為一個星體會不斷的膨脹,最後會蓋住地球,不過那是50億年之後的事情。

- 輻射和上述地表的熱度有一定程度的密切關係。

電磁波

- 輻射的熱能是由電磁波所帶來,電磁波可以依照波長分成短波輻射與長波輻射,所謂可見光是指我們肉眼可見的電磁波,就是一般說的光,長波輻射指波長比可見光長的電磁波,例如紅外線和無線電波,而短波輻射則是波長比可見光短的電磁波,例如紫外線、X射線和伽瑪射線,波長較長的長波輻射能量較弱,而波長較短的短波輻射能量較強,也就是波長越短能量越強,波長越長能量越弱。

- 地表會吸收來自太陽的短波輻射如紫外線,放射出長波輻射,藉此使地表帶有溫度,於是空氣就被加熱,也能夠產生對流。

溫室效應的基本概念

- 剛剛我們知道了地表會放射出長波輻射,我們可以了解地球在溫度下降時是如何加溫的。

- 大氣中含有一些物質是可以吸收地表放射出的長波輻射的,其中最具代表性的便是二氧化碳(CO2),這些物質將長波輻射的熱能儲存在大氣中,使得地球被加溫,就如同在熱能不會外洩的溫室中一樣,這個過程就是所謂的「溫室效應(Greenhouse Effect)」。

溫度影響氣象的實例

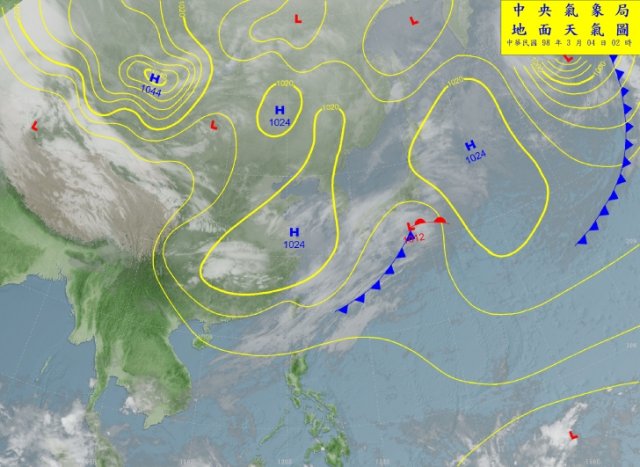

- 天氣系統中,當冷氣團與暖氣團相遇,期間空氣便會產生對流,在兩氣團的接面產生一列對流雲系,這些對流雲系就是鋒面。

- 大氣層吸收長波輻射產生溫室效應,使地球溫度偏低時能夠有恢復平衡的熱能。