「德國托育政策」修訂間的差異

| 第39行: | 第39行: | ||

20.根據2011年的統計,德國3-6歲幼兒的幼兒園入學率雖高,達90%左右,但其中有一半的幼兒,其實每周入園時數是不足30小時的。因此,使用正式托育服務的訊息,不能回答「需求」是否完全被滿足的問題。托育的實際「需求」,可能受到母親的勞動參與程度、育兒假的存在、其他替代方法如祖父母照顧的可用性等等,而受到影響。(European Parliament, 2013) | 20.根據2011年的統計,德國3-6歲幼兒的幼兒園入學率雖高,達90%左右,但其中有一半的幼兒,其實每周入園時數是不足30小時的。因此,使用正式托育服務的訊息,不能回答「需求」是否完全被滿足的問題。托育的實際「需求」,可能受到母親的勞動參與程度、育兒假的存在、其他替代方法如祖父母照顧的可用性等等,而受到影響。(European Parliament, 2013) | ||

| + | |||

| + | <div width=900px><img src='http://gogopublic.net/ggp/img/德國托育照片.png' width='ˊˋ900px' height='450px' ></div> | ||

21.2012年,德國63%的托育機構在早上7:00到7:30之間開放。不過東德、西德的開放時間差異也頗大,東德81%的托育機構於7:00之前就開放,在這個時間,西德只有5%的托育機構開放。至於關閉時間,西德48%的托育服務關閉於下午16:30,但東德這個時間關閉的托育機構只有10%。而關閉於16:30~18:00的托育機構,在西德是51%、在東德是87%。(European Parliament, 2013)簡言之,德國托育建設的時間問題,使部分女性仍必須留在家中照顧幼兒,或僅能從事部分工時就業。(林怡君,2019) | 21.2012年,德國63%的托育機構在早上7:00到7:30之間開放。不過東德、西德的開放時間差異也頗大,東德81%的托育機構於7:00之前就開放,在這個時間,西德只有5%的托育機構開放。至於關閉時間,西德48%的托育服務關閉於下午16:30,但東德這個時間關閉的托育機構只有10%。而關閉於16:30~18:00的托育機構,在西德是51%、在東德是87%。(European Parliament, 2013)簡言之,德國托育建設的時間問題,使部分女性仍必須留在家中照顧幼兒,或僅能從事部分工時就業。(林怡君,2019) | ||

於 2020年1月7日 (二) 15:32 的修訂

1.德國教育家福樓拜爾(Friedrich Fröbel,1782-1852),於1840年代在德國創辦了幼兒園。但令人驚訝的是,若檢視德國的教育史,會發現德國文獻根本很少提到福樓拜爾,或只有邊際作用。相反的,美國文獻卻將德國的福樓拜爾稱之為「教育史上的太陽」。普魯士甚至曾於1851年發出「幼兒園禁令」,理由是幼兒園會灌輸兒童「社會主義與無神論」,教導「非基督」與「人人平等」的思想。(Baader, 2009)

2.福樓拜爾組織的幼兒園,是民主人士的聚集所。民主人士到海外的時候,也會由彼此的網絡介紹幼兒園。通常,民主革命領導者的妻子,也是幼兒園的經營者。民主革命份子支持幼兒園是因為,這些幼兒園並不是由教堂經營的,而且幼兒園假設所有兒童——不分社會階層或宗教背景,一律平等(這尤其適用於猶太兒童)。也因此,幼兒園的經營成為女性對於民主革命的特殊貢獻。(Baader, 2009)

3.早年德國另一種指責幼兒園的方式是,家庭如此神聖,應將最初的教育留給母親,若提早送孩子上學,會破壞家庭的聯繫。母親送孩子去上幼兒園,當時甚至會指責為「烏鴉媽媽」(Rabenmütter),意指「忽視孩子的母親」。這些思想反應了教會與王權之間的關係,對於19世紀的普魯士帝國而言,撫養子女的決定性標準,是能否「成長為敬畏上帝的人」。所以兒童應該在家庭中撫養和教育,教育是母親的責任,而不是幼兒園。(Baader, 2009)

4.這也是當年福樓拜爾被德國人拒絕,卻受到美國人高度重視的原因。因為美國移民社會中,重要的是融合多元文化、語言背景的孩子們。而家庭無法完成這項任務,所以依靠幼兒園提供幫助。對美國人而言,「公民教育」必須與公眾聯繫在一起,不能單獨由家庭進行。幼兒園正是社會的縮影,能實行一種民主的生活方式。反之,在德國,幼兒園傳統上被視為對家庭的威脅。(Baader, 2009)

5.因此,法國早在19世紀普設3-6歲的公共托育體系,1920年代已有70%的兒童曾經就讀於公立幼兒園。但是在德國,直到1960年代,都只有33%的五歲幼兒有就讀幼兒園的經驗。而且在威瑪共和國時代,已設立的幼兒園基本上都掌握在教會,而不是國家手中。甚至,無論二次戰前或戰後的德國,國家的態度基本上都是——幼兒教育是家庭和母親的責任。若家庭無法發揮功能,則交給教會。無論如何,國家和公立教育機構都不會介入。(Baader, 2009)

6.然而,自2008歐盟制定巴塞隆納目標(3-6歲托育率應達90%,0-3歲托育率應達33%)以來,德國已經對於女性勞參率和幼兒托育率作出大量努力。德國晚近女性就業程度也有顯著增加,2012年,德國女性勞參率為68%,顯著高於歐盟28國的平均值為58.5%。不過,德國女性就業的增加主要是由於兼職工作的增加,女性工作者中兼職工作的比例高達45.6%,相比於男性只有10.5%。(European Parliament, 2013)

7.德國特別是0-3歲托育率,2003年至2013年之間幾乎翻了三倍(2003年為10.4%)。托育率的提高反映了德國近年來,為了協助青年父母所做的努力,包括平衡工作和家庭生活、提高生育率、減輕人口高齡化。(OECD, 2016a)

8.德國1998年社民黨執政時,由於怕被反對黨批評政府介入家庭,還不敢做太多政策的改革。反而是基督教民主黨,由於1990年代以來女性選民支持度銳減,黨內開始出現應「現代化」的呼聲。加上基民黨總理梅克爾來自東德,家庭部長Ursula von der Leyen則藉由自己是七個孩子母親的身分,推動托育政策,削弱了德國保守派的反對力道。因此2006-2008年,大聯盟政府大幅推動家庭政策改革,投資數十億於托育政策。(Morel, 2012)

9.2012年,德國已經超過巴塞隆納目標的要求,3-6歲兒童有93.4%都在廣義的公共托育服務中就學。這個普及的入園率可以用法定權利來解釋,也就是1996年生效的社會保障法(Social Security Code – SGB VIII, § 24, Art. 1),讓所有3歲以上的幼兒都有接受幼兒教育的權利。(European Parliament, 2013)雖然,這是因為德國1995年總生育率落至 1.25新低點,政府才有意解決公共托育不足問題。但當時,聯邦政府既不提供財務支持,也未明訂托育服務開放的每日時數,所以地方政府礙於財困難,直至1999年才開始執行這項規定。(林怡君,2019)

10.至於3歲以下孩子的托育普及率,2013年三月為29.3%,而根據研究顯示,有39.5%的父母希望給3歲以下的孩子一個可接受的托育服務,這意味著需求和供給之間仍有10%的落差。(European Parliament, 2013)不過3歲以下托育的使用情況,在西德和東德差異頗大,東德為49%、西德為22%。這可以用文化和就業情形來解釋,西德的特徵仍然是保守的男性養家模式,意識形態上希望小孩子由母親來照顧。且在托育服務可用性方面,開放時間方面通常僅限於早上、且不提供午餐,因此托育率成長有限。反之,東德遵循男女平等融入勞動力市場的思維,傳統上的托兒所基礎建設也較為普及。(European Parliament, 2013)

11.對於0-3歲托育,德國先於2005年實施「擴建日間托育服務法」(Day Care Expansion Act),地方政府被要求必須為就業、就學或職訓中的家長,於2010年時提供23萬個托育服務名額,其中有1/3是由合法保姆提供居家托育。2007年再宣示,0-3幼兒的托育是中央與地方政府的共同責任,且德國的兒童撫養法(Kinderförderungsgesetz)於2008年生效,明文承諾聯邦和地方政府必須大量創建托育服務;到2013年8月為止,依法必須為3歲以下所有兒童中的35%提供托育名額,折合具體名額為提供75萬個3歲以下兒童的托育服務。(European Parliament, 2013)之後並立法規定,自2013年起,所有家長均有權為1歲以上子女申請公共托育服務。(林怡君,2019)總之,晚近德國如同北歐(例如芬蘭、挪威與瑞典),已經成為少數1歲以上兒童皆擁有托育權利的國家。(OECD, 2016a)

12.目前,德國約花費GDP的0.5%作為公共預算,用於幼兒園(ISCED 02),並花費GDP的0.3%作為公共預算,用於嬰幼兒托育服務(ISCED 01)。總計起來,2013年,德國花費GDP的0.8%作為0-6歲托育的公共預算,與OECD國家的平均水準相同。但低於智利、丹麥、冰島、以色列、挪威、斯洛伐尼亞與瑞典,他們0-6歲托育的政策花費高於GDP的1%。當然,每個國家支出差異,取決於學費成本、國家財政,以及ECEC私人機構的覆蓋範圍。另外,就私人資金而言,德國2013年幼兒園(ISCED 02)的私人支佔GDP的0.12%。大約是學前教育總資金的21%。(OECD, 2016a)

13.德國的托育服務採用「提供者的多元主義」(provider-plurism)。德國的公共托育服務,可以是公共提供者、教會提供者、志願部門提供者、商業機構提供者、以及公司。在2013年三月,全國有52484個托育機構,其中三分之一約17200個機構是公共提供者,其餘67%則為私人提供者。不過,私人提供者中的一半以上約17900個機構,是由教會組織經營管理,特別是基督教會組織Diakonische Werk和天主教會組織Caritas,經營了大量的托育機構。(European Parliament, 2013)

14.2014年,接受正式托育服務的0-2歲幼兒中,有58%進入私人托育,大於公共托育的比例42%。不過,大多數的私人托育,屬於接受政府管理的非營利性提供者。(OECD, 2016a)

15.無論是哪一種提供者,進入德國公共托育體系後,收費價格都與家庭收入直接連動,也就是高收入的父母,必須比低收入的父母繳交更多的費用。不過由於各邦政府的補助規範不同,很難提供可靠的收費金額數據,只能說每月從50歐元到500歐元不等。(European Parliament, 2013)總之,德國ECEC服務的資金分配非常複雜,因為16個州各自負責有自己的資金安排,意味著有16種安排,正如專家所說:沒有所謂的德國托育資金體系!地方政府支付的金額(從30%到83%不等)和父母分攤的金額(總運營成本的10%到20%),這數字在各州之間以及類型之間差別很大。(Note, 2004)

16.德國幼兒園的師生比大約為1:10,比OECD平均師生比的1:14更少。這是不考慮非教學人員、輔助人力的狀況。(OECD, 2016a)

17.德國的ECEC是一個整合系統,0-12兒童托育都由聯邦的家庭事務部(BMFSFJ)主責。相關工作人員接受訓練後,可以從事0-12的托育服務,包括小學階段的課後照顧中心。事實上,多數0-6歲幼兒進入的托育機構,是所謂的混合年齡托兒所(Kindertageseinrichtung mit Kindern aller Altersgruppen)。2016年統計顯示,德國的54871個托育機構中,有超過一半以上(31319個)是為所有年齡層的幼兒提供托育服務的。(OECD, 2016a)

18.由於沒有國家級的品質監測系統,德國托育在品質方面仍面臨挑戰。原因是於該部門的權力下放性質,以及服務提供者的強大自主權。托育的外部品質監測由外部機構評估人員進行,在德國,由於聯邦制不負責處理品質,相關的監測措施是由地方當局負責。柏林是唯一有系統性監測流程的邦,委託專門評估機構對轄內的托育機構予以評估。(OECD, 2016b)

19.2012六月,德國各邦議定,應從聯邦財政與歐洲穩定機制(ESM),取得財政補助金。聯邦政府也退讓,同意大幅增加地方政府的財政支援,以優先建立托育服務設施。(European Parliament, 2013)

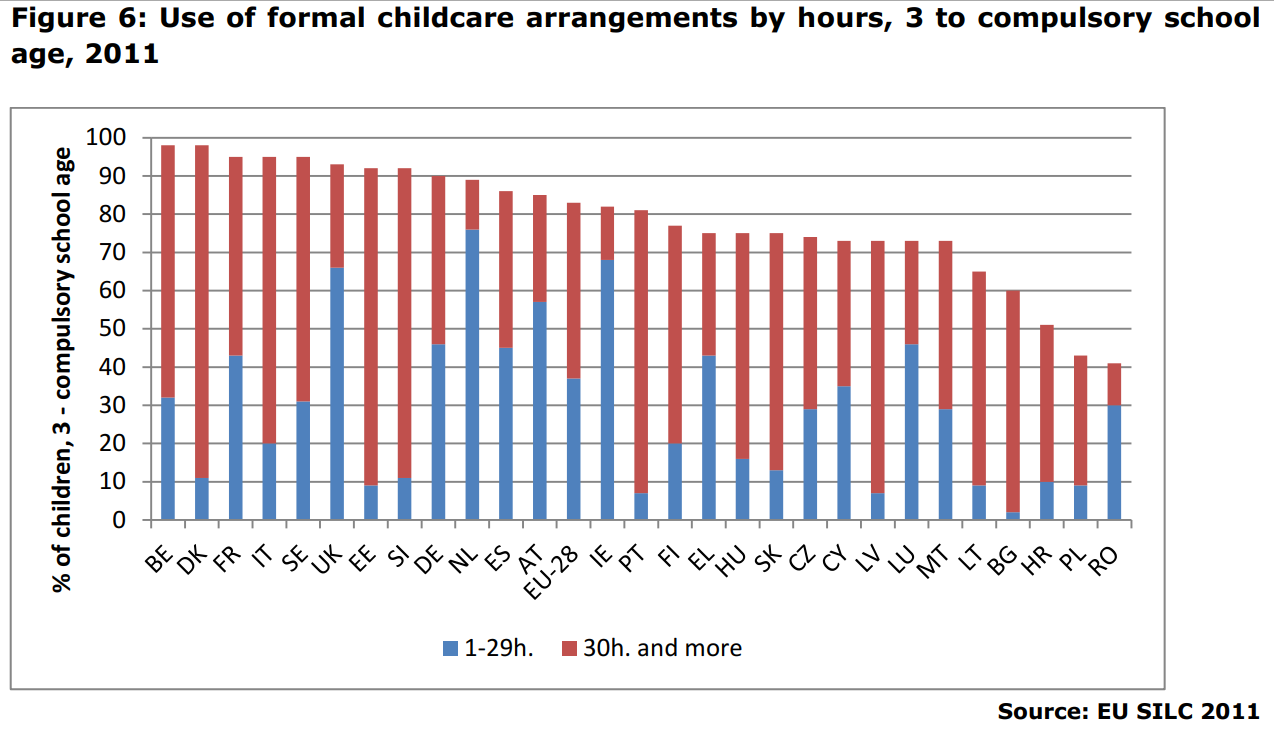

20.根據2011年的統計,德國3-6歲幼兒的幼兒園入學率雖高,達90%左右,但其中有一半的幼兒,其實每周入園時數是不足30小時的。因此,使用正式托育服務的訊息,不能回答「需求」是否完全被滿足的問題。托育的實際「需求」,可能受到母親的勞動參與程度、育兒假的存在、其他替代方法如祖父母照顧的可用性等等,而受到影響。(European Parliament, 2013)

21.2012年,德國63%的托育機構在早上7:00到7:30之間開放。不過東德、西德的開放時間差異也頗大,東德81%的托育機構於7:00之前就開放,在這個時間,西德只有5%的托育機構開放。至於關閉時間,西德48%的托育服務關閉於下午16:30,但東德這個時間關閉的托育機構只有10%。而關閉於16:30~18:00的托育機構,在西德是51%、在東德是87%。(European Parliament, 2013)簡言之,德國托育建設的時間問題,使部分女性仍必須留在家中照顧幼兒,或僅能從事部分工時就業。(林怡君,2019)

22.在德國,有資格成為國家認可的ECEC工作者,需要三年的大專職業訓練。而在進入職業學校以前,學生需要接受兩年的育兒助手課程(Kinderpfleger / in)或相關領域的工作與培訓經驗。不過相比之下,德國的小學教師都擁有碩士學位。(OECD, 2016a)

23.總而言之,德國公共托育政策的發展,是基於政治和公眾對於改善家庭、工作平衡的興趣。但令人意外的是,移民兒童、問題兒童的社會融合議題,在公共托育政策發展的過程中僅處於邊緣地位。(European Parliament, 2013)

參考文獻

Baader, M. S., 2009. Private Family and Institutionalised Public Care for Young Children in Germany and the United States, 1857–1933: An Analysis of Pedagogical Discourses, in Scheiwe, K. & Willekens, H. Eds., Childcare and Preschool Development in Europe: Institutional Perspectives. Palgrave Macmillan.

European Parliament, 2013. Barcelona Targets Revisited. European Union, Brussels.

Morgan, 2012. Promoting Social Investment through work-family policies: which nations do it and why?

Note, O. C., 2004. Early childhood education and care policy in the federal republic of Germany.

OECD, 2016a. Starting Strong IV Early Childhood Education and Care Data Country Note: Germany. OECD.

OECD, 2016b. Starting Strong IV Monitoring Quality in Early Childhood Education and Care Data Country Note: Germany. OECD.

林怡君,2019。就業、家庭和通往性別平等的生命歷程體制:比較台灣與德國之政策變遷與生命歷程。中正大學社會福利研究所博士論文。